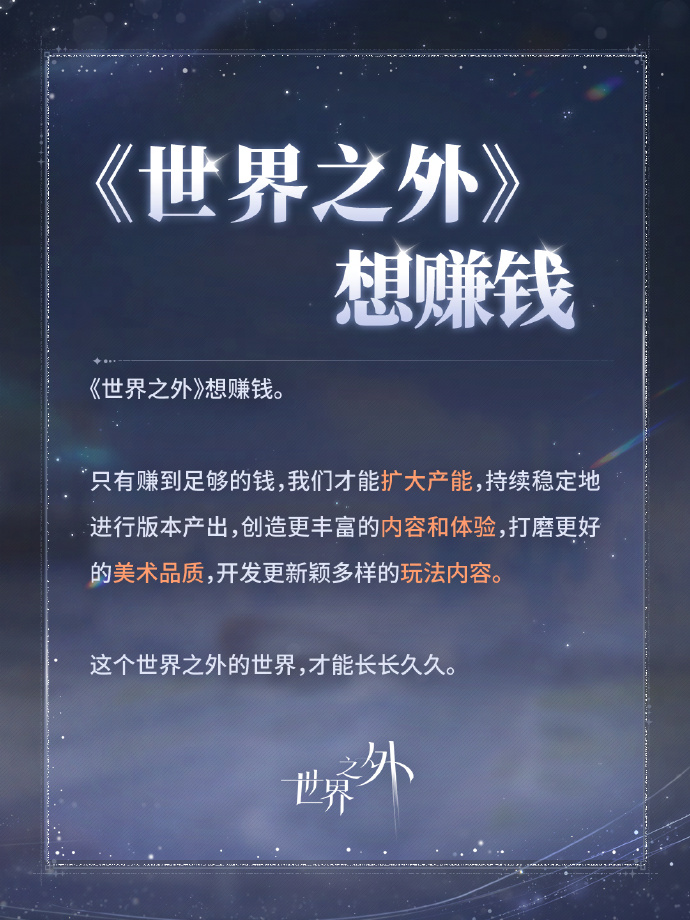

这两天,游戏圈里最热的梗,大概莫过于网易旗下的女性向游戏的运营事件中的“三连大字报”。

·《世界之外》没有涨价。

·《世界之外》想赚钱。

·《世界之外》没有变。

在公告里,项目组直接表示:

只有赚到足够的钱,我们才能扩大产能,持续稳定地进行版本产出,创造更丰富的内容和体验,打磨更好的美术品质,开发更新颖多样的玩法内容。

这个世界之外的世界,才能长长久久。

语一出,这番直白的表态迅速突破原本的游戏圈层,成为了各大游戏玩家玩梗的参考文献。

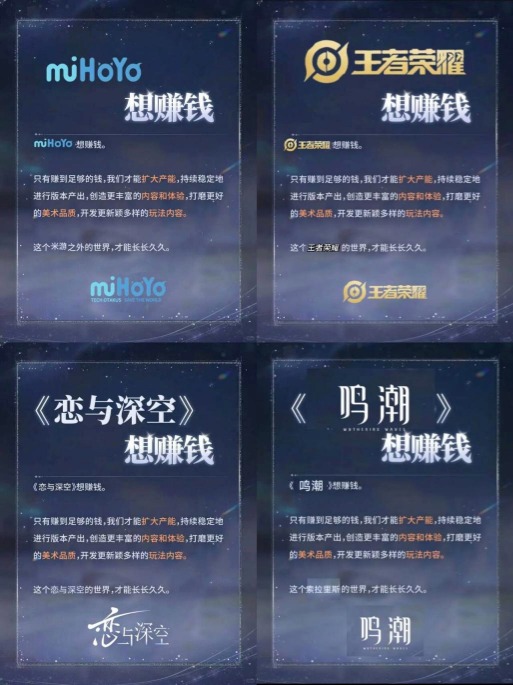

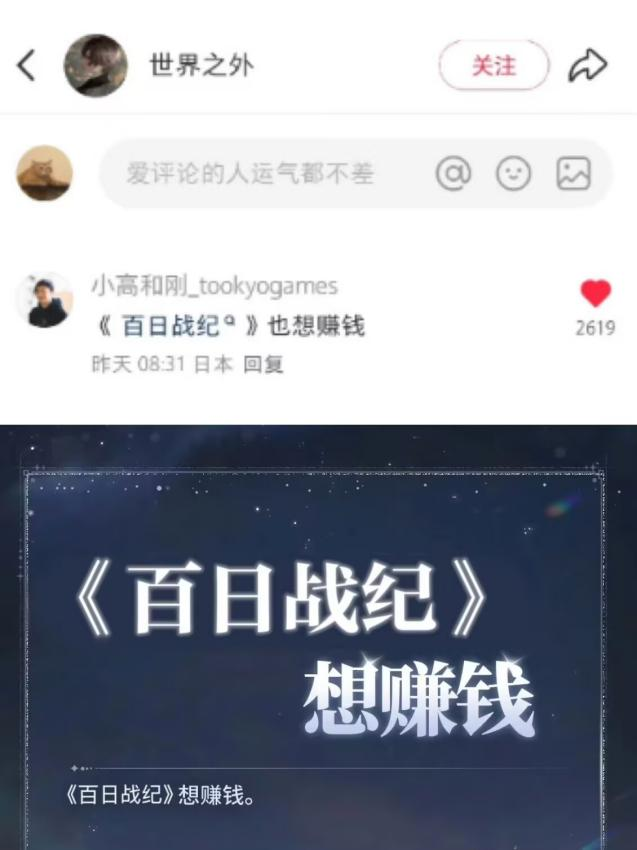

无论是玩家P图为自己玩的游戏套用“XXX想赚钱”,还是最近为带货《百日战纪》异常活跃的小高和刚下场在官方下回复“《百日战纪》也想赚钱”,不得不说,这三张公告,让《世界之外》直接彻底出圈,也将玩家与厂商之间微妙的信任张力摆上了台面。

小红书用户P图玩梗“想赚钱”

小高和刚紧跟时事

信任危机下,网易的“活人感”公关还灵吗?

事件的起点还要追溯到7月23日,《世界之外》推出了全新版本“召唤之王”,同时推出了更高稀有度的「刹那」品级卡牌,其抽卡价格从原有的300时之华提升至400。

由于官方并未在事前明确公告,导致更新当天才发现涨价的玩家感到被“背刺”。

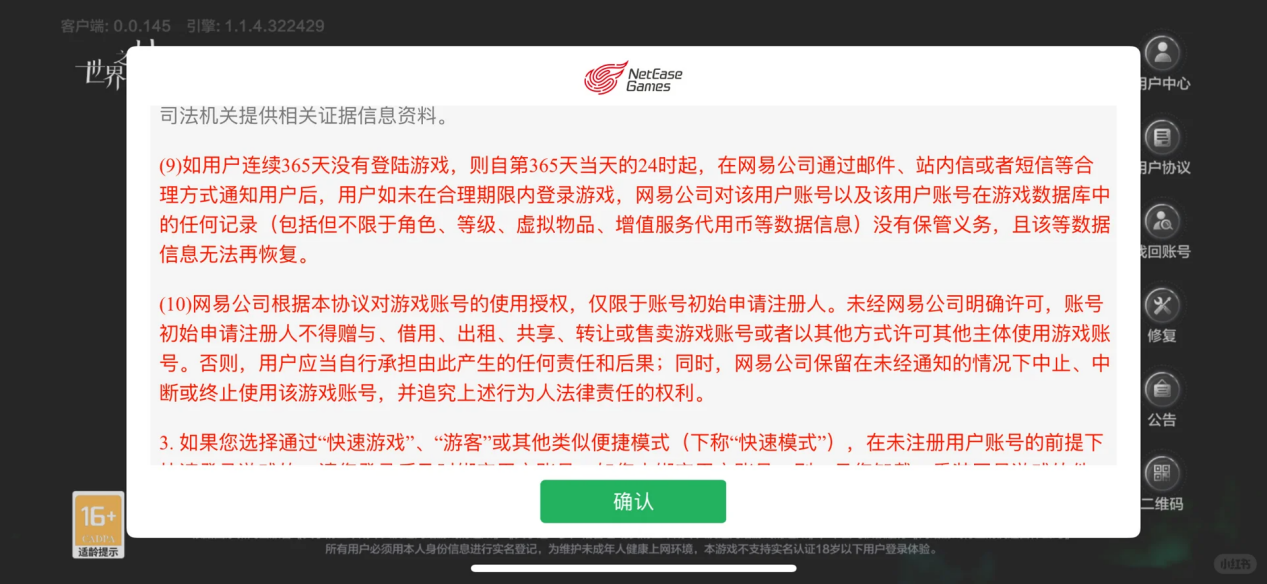

虽然当晚项目组就发布了公告解释「刹那」品级的定价策略,并承诺完善信息披露与发放补偿,但由于随之而来的7月25日弹出的用户协议变更、邮件奖励和公告时间、创作激励的数字解读争议等问题,令事件进一步发酵。

该运营事件引发了玩家的大规模抗议,据中国电子商会旗下的消费服务保障平台统计,仅7月23日~24日,平台共收到关于网易游戏《世界之外》的有效投诉3251件,总涉诉金额超578万元,其中玩家的投诉高度聚焦于运营方在涨价信息披露、资源价值对等性及补偿方案三大维度。

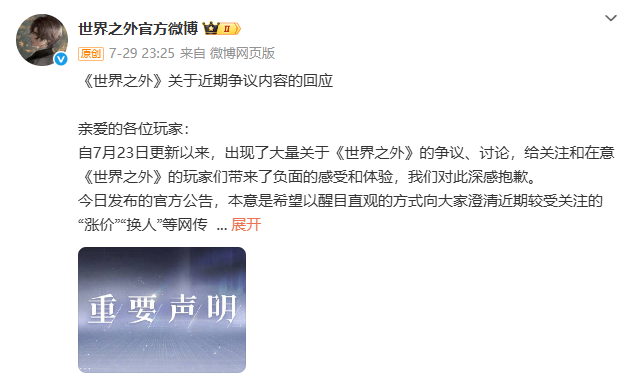

7月29日晚,《世界之外》继三张大字报后再发公告,对于近期的一些争议事件给出了大篇幅的详细回应。

《世界之外》回应

不只是《世界之外》

随着这份详细公告的发布,这场风波似乎终于迎来尾声,“想赚钱”也实实在在地成为了一句广泛流传的梗。

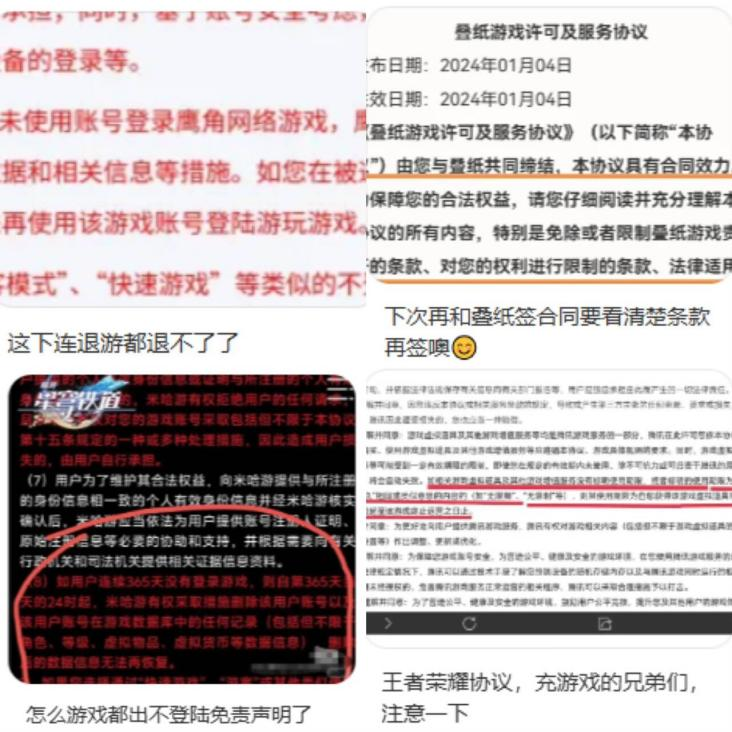

但放眼整个游戏行业,此类事件并非个例,与玩家之间的矛盾也远不止于网易一家。可以说,几乎每个有姓名的厂商都曾因游戏用户协议被推至玩家评论的风口浪尖过。

图片涉及《崩铁》、《明日方舟》、《王者荣耀》与叠纸旗下游戏

汹涌的舆情背后,暴露的是玩家与厂商之间围绕付费透明度、权利归属与服务承诺的长期焦虑。运营层面的处理,往往是厂商与玩家关系中最脆弱也最关键的一环。

厂商想赚钱无可厚非,玩家对此也并非不能理解。真正引发争议的,并不是“能不能盈利”,而是盈利的方式是否透明、公平,是否尊重了玩家在虚拟世界中的投入与权益。

近年来,越来越多的玩家开始正视自己在游戏中所投入的不只是金钱,还有时间、情感与身份绑定。

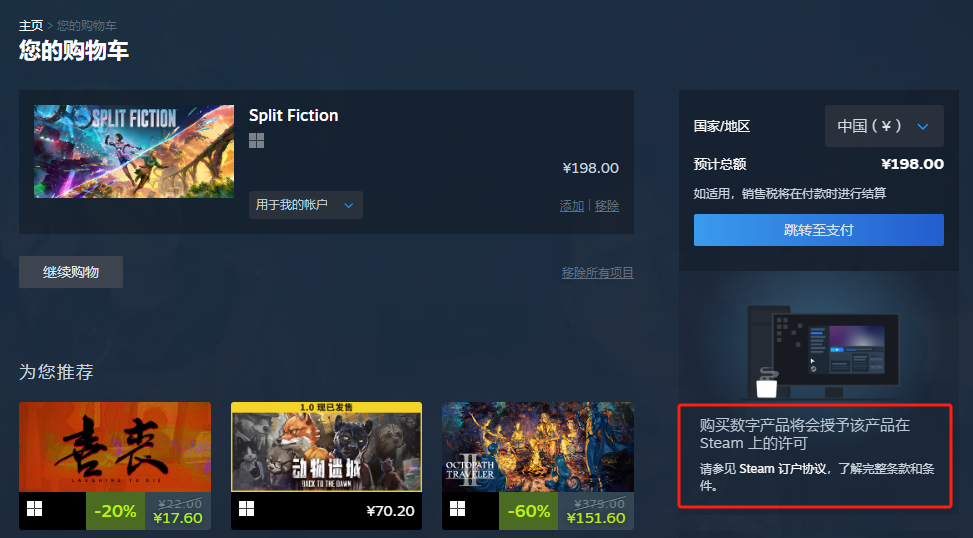

在“游戏即服务”(GaaS)模式逐渐成为主流的趋势下,游戏已经从买断制产品转变为依赖厂商持续维护和更新的服务型内容,即使是steam上的买断制单机,也需要开发者定期维护补丁,而对大作来说,DLC的推出更是几乎成为了一种定式。

正是在这种转变的大前提下,“数字资产归属”的问题愈发突出。玩家如今购买的,早已不是传统意义上的“永久所有权”,而是一种基于厂商运营承诺前提下的“体验权”。一旦产品停止更新、服务终止、服务器关闭,玩家投入的时间、金钱乃至情感联结都会灰飞烟灭。

看到这里,已经不难理解曾经被大多数人忽略的使用协议、停服条款、删号机制,为什么在今天会一再成为玩家社区的焦点。

“Stop Killing Games”(停止杀戮游戏)

经常关注行业新闻的朋友想必对“停止杀害游戏(Stop Killing Games)”运动并不陌生。这是一场由玩家自发发起的全球性请愿运动,其核心诉求是呼吁游戏公司不得随意下架、关闭或删除玩家已购买的游戏内容,保障玩家对数字产品的使用权与保存权。

这项运动最初诞生于2023年,目前签名人数已突破140万,已正式进入欧盟公民倡议流程,成为一项有望推动立法的公共议题。

这场运动的直接导火索,是近几年欧美游戏厂商频繁出现的“删游戏”“停服无告知”“撤回已售DLC内容”等现象。Google Stadia平台关闭后,大量玩家失去了对已购内容的访问权,而EA和Ubisoft将《镜之边缘》《狂野西部》等老游戏从商店下架甚至远程“撤回授权”的行为,更是一度引发大规模抗议。

可以看出,这场运动代表了玩家群体日益增长的数字资产焦虑,也反映出用户在游戏消费结构上权利的争取。“好聚好散”的诉求本身再正常不过,但若从行业运行与商业逻辑出发,游戏陀螺以从业的视角来看,终究还是忍不住唱唱反调。

玩家诉求落地的现实困境

“Stop Killing Games”若要落地,在现阶段其实还隐含着不少风险。

英国知识产权律师Sergio Ferreira就曾发文表示,保留游戏体验的诉求在技术与法务层面都并非易事。

他认为,并不是所有游戏都能像单机作品那样“离线保存”。对于大量以服务为核心的在线游戏(如《堡垒之夜》)而言,服务器不仅承担通信功能,更承载着核心玩法逻辑、账号进度、反作弊系统等关键功能。这类游戏的运转,严重依赖服务器端的架构,无法通过简单的“本地化”处理来延续生命。

将这些系统完整迁移到玩家本地,意味着需要大量工程重构、人力投入,甚至涉及风险极高的知识产权问题。部分服务器代码还可能依赖第三方中间件或封闭式架构,开发者既无权修改,也无法公开。

这种情况下,哪怕厂商主观上愿意保留游戏,也可能因合约限制或法律责任而无法操作。

此外,内容授权问题也构成现实阻碍。比如《堡垒之夜》《飙酷车神》等商业大作中包含了大量音乐、影视角色、真实品牌车辆(如福特、法拉利、迈凯伦等)等授权内容,这些素材往往有时效性、地域限制,一旦停服再公开或保留,将面临高昂的再授权成本,甚至直接构成侵权。这也是许多厂商选择彻底下架的根本原因。

《飙酷车神》的服务器已于 2024 年关闭

更特别的一点是,电子游戏在整个娱乐产业中处于一个非常特殊的位置。与电影、图书或音乐不同,现代游戏往往并不是一个“自成一体的成品”。服务器、匹配、实时反作弊,每一环都是活的,只要其中任何一条链条断裂,围绕服务器架构、持续内容更新和交互系统构建的整座乐园就会停摆。

要保护这些游戏体验,往往意味着要重建整个生态系统。换言之,在当前法律与商业环境下,要求每一款“服务型”游戏都能被永久保留,某种程度上是将“文化保存”责任单方面推给了开发者。

正如前文所提及的《用户许可协议》变更,全球绝大多数玩家在游戏内获得的都仅仅是使用一项数字服务的“许可权”,游戏所依托的服务条款与知识产权协议都明确赋予发行方“终止服务”的权利。

或许,“停止杀戮游戏”倡议的真正价值在于它引发的对话——围绕数字内容权利、服务存续义务与玩家知情权的深入讨论。

在此基础上,Ferreira提出了两条让“Stop Killing Games”在法律和商业层面更具现实可行性的建议:

1.引入“数字服务标识”制度

让玩家明确知道这款游戏是否依赖服务器运行,是否可能随时下线。这种透明机制将有效减少误购与预期落差,让消费行为更理性。

2.分级式保存框架

构建“分级式游戏保存框架”,由开发者自愿选择不同程度的内容保留方式:如开放基础离线功能、与保存机构合作提供受控访问,或将核心服务器代码托管于第三方,在满足条件时解锁。

这种模式既避免了法律强制,也为保存历史提供了现实路径。

归根结底,无论是频频卷入抽卡定价与概率争议的国内厂商还是直接涉及本次Stop Killing Games运动的欧美大厂,都应在销售环节用通俗易懂的语言向消费者清晰说明关键条款,而非将其隐藏在复杂的用户协议或法律术语中。

唯有如此,才能真正保障玩家的知情权,让消费者在消费时能够依据自身价值观做出判断,选择支持相应的产品与厂商。

最终,消费者的选择,将推动行业朝着更负责任的方向发展。

在今天游戏逐渐成为主流文化的一部分之后,我们更需要的是持续、透明、可操作的制度性努力,而非二元的、情绪化的对立。相信只有当开发者、平台、玩家、立法机构等多方真正坐到一起形成共识,游戏的未来,才会在商业与文化之间,走得更远。

参考:The Stop Killing Games initiative doesn't understand what it's asking for | Opinion | GamesIndustry.biz

元宇宙数字产业服务平台

下载「陀螺科技」APP,获取前沿深度元宇宙讯息

110777025(手游交流群)

108587679(求职招聘群)

228523944(手游运营群)

128609517(手游发行群)